|

Главная / Публикации / Н.М. Демурова. «Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества» Глава II. Нонсенс: раздумья и догадки

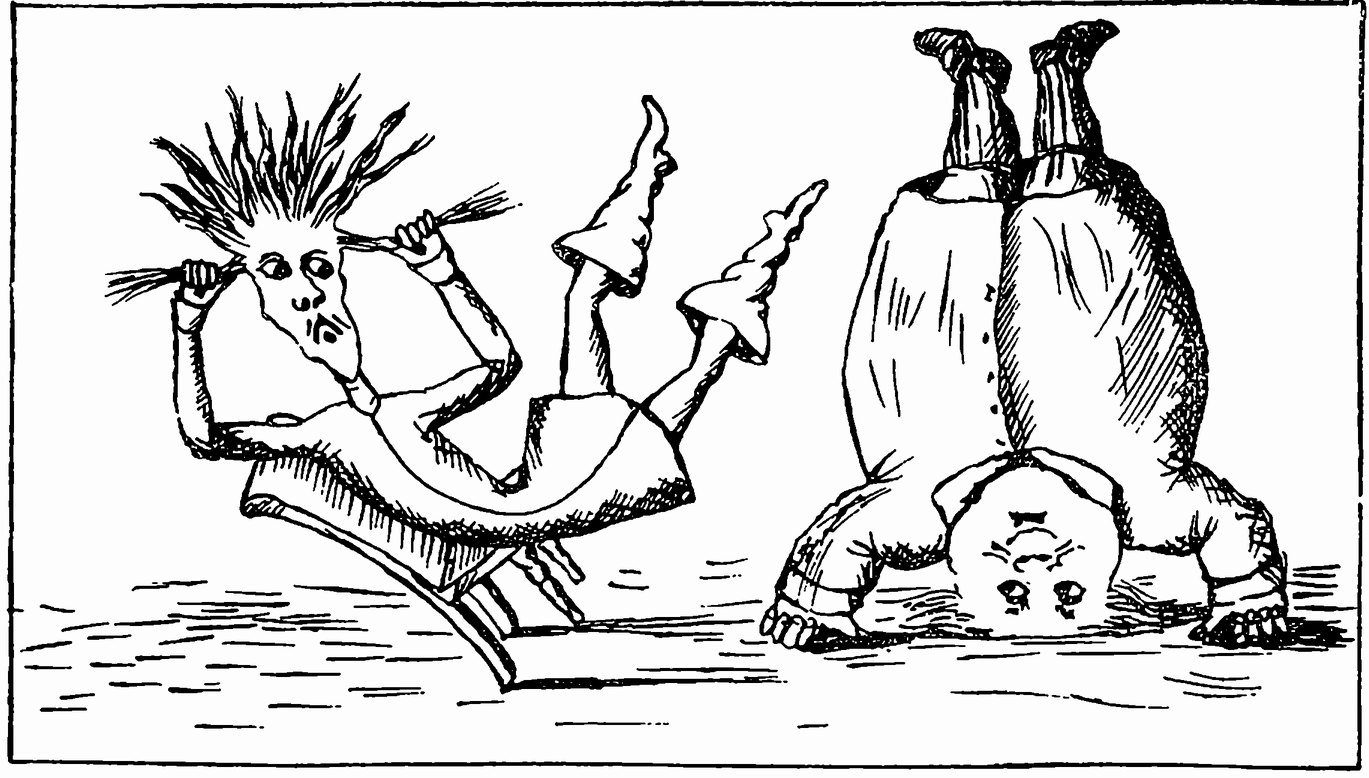

Говоря о творчестве Льюиса Кэрролла, исследователи употребляют обычно термин «нонсенс». Термин этот прочно вошел в литературоведение, однако теоретической разработки не получил. Попробуем рассмотреть некоторые из его употреблений, с тем чтобы в конце этой главы наметить кое-какие характеристики охватываемых им понятий. Заметим, что термин «нонсенс» трактуется многими исследователями весьма вольно. В литературно-критических текстах он используется как в узком, так и в более широком смысле. В первом случае этот термин обозначает некий жанр или, вернее, жанровую разновидность: сказка-нонсенс (это об «Алисе в Стране чудес» и «Зазеркалье» в целом), стихотворение-нонсенс (это о «Бармаглоте» или о том стишке, который прочитал Алисе Шалтай-Болтай, в частности), поэма-нонсенс («Охота на Снарка»). Вместе с тем термин «нонсенс» часто используют, имея в виду творческий метод Кэрролла, подобно тому как говорят о реализме Диккенса или о романтизме Лэма. Во всех этих случаях термины «реализм», «романтизм», «нонсенс» требуют серьезных уточнений, ибо даже в таких, казалось бы, устоявшихся понятиях, как «писатель-реалист» или «романтик», кроется много различий и тонкостей. Что уж говорить о нонсенсе, в котором все неясно, неопределенно, зыбко. Исследователи сходятся пока что на немногом: что монополию на нонсенс в мировой литературе держат англичане, что нонсенс нечто совершенно специфически английское, другим нациям подчас даже непонятное, что нонсенс в чистом виде и в Англии представлен всего двумя именами — Льюисом Кэрроллом и Эдвардом Лиром1, что нонсенс переиначивает, «выворачивает наизнанку» обычные жизненные связи, однако совсем не означает, как можно было бы предположить из прямого перевода этого слова, просто «бессмыслицы», «чепухи» и что в нем кроется некий глубинный смысл (nonsense, оказывается, означает и некий sense). Однако, что за смысл в нем кроется, это каждый трактует по-своему. Нередко в нонсенсе видят своеобразную аллегорию, «подстановку», «скрытый код» для описания вполне реальных событий. Чаще всего Кэрролла «расшифровывают» биографическим методом, подставляя под сказочные события «Страны чудес» и «Зазеркалья» события домашней оксфордской жизни, то, что происходило либо в семействе Лидделлов в пору, когда возникли сказки, либо с самим доктором и с его близкими, которых знали дети ректора Крайст Чёрч. Возникшие в своем первоначальном замысле как домашнее развлечение, импровизация, в которой участвовали и сами слушатели, сказки об Алисе, действительно, связаны со всеми этими людьми и происшествиями. Как известно, центральная героиня обеих сказок — это Алиса Лидделл. Ее сестры Лорина и Эдит также «участвуют» в «Стране чудес»: это орленок Эд (Эдит, младшая сестра) и австралийский попугайчик Лори (Лорина), который то и дело твердит: «Я старше, чем ты, и лучше знаю, что к чему!» (26). В той же главе «Море слез» появляются и другие «удивительные существа»: Робин Гусь — участник знаменитого пикника 4 июля 1862 г. Робинсон Дакворт и Птица Додо — сам Доджсон, который, заикаясь, произносил свое имя так: «До-До-додж-сон». Персонажи этого эпизода принимали участие и в другой экспедиции, которая состоялась немного раньше — 17 июня 1862 г., когда Кэрролл взял своих сестер Фэнни и Элизабет, а также тетушку Люси Лютвидж на лодочную прогулку вместе с Даквортом и тремя сестрами Лидделл. В дневнике Кэрролла находим следующую запись: «17 июня (вторник) — экспедиция в Нунхэм. Дакворт (Тринити колледж), Ина (Лорина), Алиса и Эдит поехали с нами. Мы отправились в 12.30, в Нунхэме были к 2; пообедали, погуляли в парке и отправились домой около 4.30. В миле от Нунхэма нас застиг сильный дождь; сначала мы решили перетерпеть, но через некоторое время я предложил оставить лодку и пойти пешком. Пройдя три мили, мы вымокли до нитки. Я пошел вперед с детьми, так как они могли идти гораздо быстрее, чем Элизабет, и отвел их в единственный знакомый мне дом в Сэнфорде, дом миссис Броутон, где живет Рэнкен. Я оставил их у нее сушиться, а сам пошел искать коляску, однако ничего не сумел найти. Когда пришли остальные, Дакворт и я отправились в Иффли и послали им оттуда шарабан» (25). Эта прогулка нашла свое отражение в «Стране чудес», где промокшие до нитки «удивительные существа» пытаются отыскать способ как можно скорее высохнуть и согреться. В первоначальном варианте сказки — «Приключениях Алисы под землей», — деталей, связанных с прогулкой в Нунхэм, было значительно больше, однако позже, готовя сказку к публикации, Кэрролл многие из них снял, считая, что они будут неинтересны читателям, ничего об этой прогулке не знающим. Кое-что все-таки осталось, в частности выдержка из учебника истории, которую Мышь зачитывает с важным видом (гл. III. «Бег по кругу и длинный рассказ»). Как выяснил Р.Л. Грин, приводимая выдержка взята из вышедшего в 1862 г. учебника истории Хэвилленда Чемпелла, по которому занимались девочки Лидделл. Есть в сказке и другие цитаты из учебников — латыни и французского языка, хорошо знакомые сестрам Лидделл (см. гл. II. «Море слез»). Дальнейшие главы «Страны чудес» также изобилуют деталями и намеками, связанными с событиями домашней жизни, хорошо известными как Кэрроллу, так и детям ректора Лидделла. В них, например, упоминается кошка Дина, которая жила в доме ректора и была особой любимицей Алисы, и апельсиновый джем, рецепт которого хранился в семействе Лидделл, попав к ним, возможно, из Шотландии2. Болванщика, одного из участников Безумного чаепития (гл. VII), дети, верно, тоже хорошо знали, как знали его все в Оксфорде: это был Картер, чудаковатый торговец мебелью, живший неподалеку. «Его прозвали так, — сообщает М. Гарднер, — отчасти из-за того, что он всегда носил цилиндр, отчасти из-за его эксцентричных идей. Изобретенная им "кровать-будильник", которая будила спящего, выбрасывая его в нужную минуту на пол (она выставлялась в Хрустальном дворце на Всемирной выставке в 1851 г.), помогает понять, почему Болванщика у Кэрролла так волнует мысль о времени и о том, чтобы разбудить Мышь-Соню. Нельзя не отметить, что в этом эпизоде много предметов, напоминающих о профессии Картера (стол, кресло, конторка)» (56). Мышь-Соня, другой персонаж Безумного чаепития, также была небезызвестна в Оксфорде. Судя по опубликованным в 1906 г. «Воспоминаниям Уильяма Майкла Россетти», «прототипом» для Сони, возможно, послужил ручной зверек — вомбат, имевший обыкновение спать на столе у поэта Данте Габриеля Россетти. Кэрролл знал семейство Россетти и порой навещал их. В главе о Безумном чаепитии снова появляются и три девочки Лидделл. Это «три сестрички» из рассказа Сони, которые жили на дне колодца. Их имена — Элси, Лэси и Тилли — переиначенные имена Алисы и ее сестер. «Элси» воспроизводит инициалы Лорины-Шарлотты (L.C., т. е. Lorina Charlotte); «Тилли» — сокращение от шуточного имени Матильда, которое было присвоено в семействе Лидделлов Эдит; «Лэси» (Lacie) — анаграмма имени Алисы (Alice) (62). Упоминание о поездке Алисы к морю, оказывается, тоже основано на реальном факте: это поездка в Ллэндадноу летом 1861 г. Точно так же навеяны реальными фактами и многие другие эпизоды книги. Из воспоминаний Алисы Лидделл стало известно, что, когда бы она и ее сестры ни навестили Доджсона, всегда оказывалось, что они пришли «как раз к чаю», что и нашло свое отражение в главе о Безумном чаепитии. Не случайно и описание того, как Болванщик и Мартовский Заяц пытаются засунуть Мышь-Соню в чайник. Р.Л. Грин сообщает, что «викторианские дети часто держали этих мышек дома. Чаще всего искусственным гнездом, в котором зимовала ручная мышь, служил старый чайник, выложенный мохом или сухой травой»3. В «Зазеркалье» исследователи находят не меньше оснований для биографических «дешифровок» подобного рода. Мы узнаем, что Снежинкой звали котенка, принадлежавшего Мэри Макдоналд, дочери доброго друга Доджсона писателя Джорджа Макдоналда, и что его старшую дочь Лили он изобразил под видом белой пешки (112; 136). Мы знакомимся с двумя младшими сестрами Алисы Лидделл — Родой и Вайолет; они появляются в главе «Сад, где цветы говорили» под видом розы и фиалки (Violet по-английски и означает фиалку). Черная Королева, как предполагают, имела немало общего с мисс Прикетт, гувернанткой девочек Лидделл, которую дети прозвали Колючкой (Pricks), — отсюда, вероятно, упоминание о «девяти шипах» на голове у Королевы (132—134). Сам же сад, где цветы говорили, и последующий бег на месте были, очевидно, навеяны другой прогулкой с Алисой и мисс Прикетт, когда Кэрролл приехал навестить детей в Чарлтон Кинге 4 апреля 1863 г.4 Эпизод с путешествием в поезде (глава «Зазеркальные насекомые») также возник как отзвук реальных событий; 16 апреля 1863 г. Доджсон ехал с девочками Лидделл, возвратившимися из Чарлтон Кинге в Оксфорд. Доджсон встретил их в Глостере. «Поезд из Челтнема в 2.40 привез трех девочек Лидделл и мисс Прикетт, и мы очень весело доехали до Оксфорда вместе», — пишет он в дневнике. Это же путешествие, возможно, подсказало Кэрроллу и самую топографию Зазеркалья. «Следует отметить, — указывает Р.Л. Грин, — что железнодорожная линия между Глостером и Дидкотом пересекает ручей Свилл, ручей Дерри, реку Кей, реку Коул, ручей Чилдри и ручей Летком, причем обе "реки" настолько близки к своим истокам, что на деле также являются ручьями»5. Шесть ручейков-горизонталей, которые в «Зазеркалье» предстоит преодолеть пешке-Алисе, для того чтобы стать королевой, были, возможно, подсказаны шестью «ручьями», которые пересек поезд 16 апреля 1863 г. Эпизод же с Овцой связывают с лодочными прогулками на реке, когда Кэрролл учил Алису грести, а та не делала особых успехов. Аналогии множатся, нарастают, грозя разбить тексты обеих сказок на серию более или менее «расшифрованных» эпизодов домашней жизни, превратив их вряд семейных шуток, внутренний смысл которых в силу стечения обстоятельств и скрупулезности исследователей стал отчасти понятен посторонним. Впрочем, исследователи с грустью признают, что «смысл» многих подробностей и деталей в настоящее время безнадежно утрачен, вследствие чего ряд эпизодов не поддается расшифровке. Вряд ли кто-либо станет сейчас отрицать пользу добротного биографического знания при изучении литературного произведения. Сведения такого рода, безусловно, полезны и при изучении произведений Кэрролла. Однако правомерно ли сводить к подобной «расшифровке» все содержание и смысл произведения? На этот вопрос трудно ответить утвердительно. Ведь произведение литературы существует по своим внутренним законам, представляя собой некое организованное целое, систему совсем иного порядка, чем биография человека, создавшего его. Что дают факты жизни Кэрролла, с такой скрупулезностью собранные исследователями, для понимания самой сути нонсенса, его законов, приемов, особенностей? И, наконец, разве читатель, не знающий ничего ни о самом Кэрролле, ни о его отношениях с детьми ректора Лидделла, не в состоянии оценить «пьянящее молодое вино» нонсенса? Кэрролл был «разнообразным» и разносторонним человеком, вероятно, это и породило то разнообразие в «дешифровках» его сказок, которым отмечены многие работы о нем. Показательна в этом отношении работа Шана Лесли, автора ряда богословских трудов, в частности солидной монографии о кардинале Мэннинге. Он интерпретирует сказки Кэрролла в свете религиозных споров, шедших в Оксфорде в 40—70-е годы прошлого века. «Вряд ли будет профанацией предположить, что в "Алисе в Стране чудес", возможно, скрывается история Оксфордского движения», — заявляет он6. При таком прочтении Алиса — наивный первокурсник, оказавшийся в гуще богословских споров той поры; Белый Кролик — скромный англиканский священник, пуще всего боящийся своего епископа (Герцогиня); банка с апельсиновым джемом (orange marmalade) — многозначительный намек на «протестантизм старого образца, связанный с именем бессмертного короля» (т. е. Вильгельма Оранского). Двери в зале, по мысли Ш. Лесли, символизируют английскую Высокую и Низкую церковь; золотой ключик — ключ священного писания; пирожок, от которого откусывает Алиса, — святую догму. Кошка Дина, которой так боится церковная Мышь, конечно, католичка, а Алисин скотчтеррьер, будучи шотландцем, — пресвитерианец, что также весьма неприятно Мыши. Всевозможные пертурбации, вызванные желанием Алисы подрасти или уменьшиться ростом, Ш. Лесли объясняет колебаниями английского верующего между Высокой и Низкой церковью. «Зазеркалье» представляется Ш. Лесли несколько более трудным для интерпретации, однако он составляет следующую гипотетическую таблицу, в которой соотносит персонажей Кэрролла с событиями Оксфордского движения и его участниками: